近年、ChatGPTなどの生成AIを活用した新しいタイプのAIチャットボットが、多くの企業に導入されています。しかし、生成AIの活用には懸念もあり、そのデメリットをカバーする方法が求められています。

この記事では、生成AIを用いたチャットボットの課題と、その課題を解決し得るSELF株式会社(以下、弊社)のソリューション、ハイブリッド型AIチャットボットについて、実際の事例を交えて解説します。

◇AIチャットボットの現在地

チャットボットとはユーザーとテキストによるコミュニケーションを行うことを目的とした「自動会話システム」です。従来のチャットボットにはシナリオ型、辞書型などの種類があり、生成AIの登場以前から企業のカスタマーサポートなどの分野で活用されてきました。

チャットボットについてはこちらの記事もご覧ください。

◆生成AIで進化したチャットボット

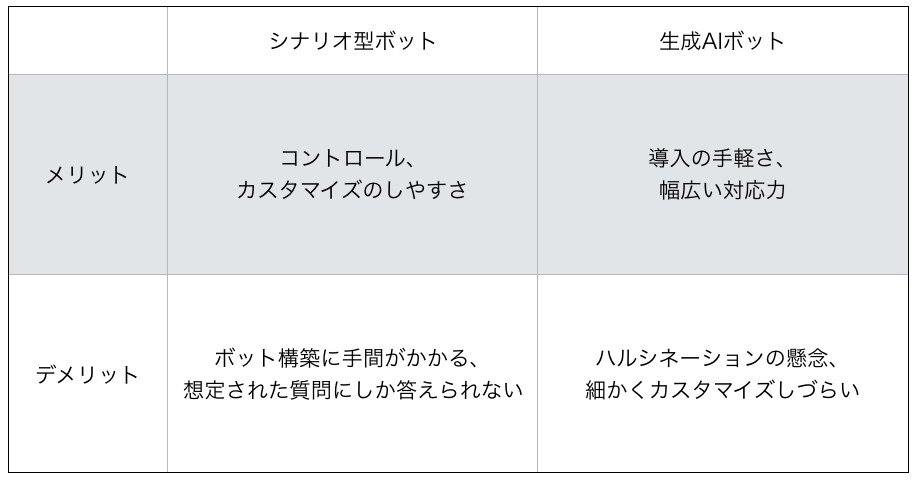

生成AI技術の進歩によって、ChatGPTをはじめとするLLM(大規模言語モデル)と連携したチャットボットの開発が容易になりました。LLMと連携した生成AIボットは、従来のチャットボット導入に必要だったシナリオ構築やキーワード登録などの手間のかかる作業を必要とせず、ユーザーからの幅広い質問に対して自然な文章で回答できる、という強みがあります。

◆生成AIボットならではのデメリットも

一方で、生成AIボットの活用には懸念も存在します。

・ハルシネーションへの懸念

生成AIを活用する上で留意しておくべき点として、ハルシネーション(人工知能の幻覚)があります。これは、ChatGPTなどのLLMがユーザーの質問に対して事実と異なる回答を出力してしまう現象です。2024年2月時点において、ハルシネーションの問題には完全な対策や対処法はなく、生成AIボットのビジネス活用において最大の懸念点と言えます。顧客や取引先が利用するチャットボットでこのハルシネーションが発生すると、事業者にとって重大なリスクとなりかねません。

ハルシネーションへの対策について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

◆シナリオ型のメリット、デメリット

一方で、あらかじめ決められた質問にのみ回答を行うチャットボットをシナリオ型(ルールベース型)と呼びます。当然ながら想定されていない質問には答えることができず、生成AIボットのようにユーザーからの細かい指示に柔軟に対応することもできません。

しかしそれは裏を返せば、ボットが不適切な挙動をする可能性が低く、事業者の意図通りにコントロールできるということです。ユーザーのセグメントに応じて複雑に分岐するシナリオを設定することも可能で、事業者が思い描く理想のユーザー体験を実現することができます。

ただし、シナリオ型のボットは想定される質問とそれに対する回答を一つ一つ用意していく必要があるため、対応する質問の数や分岐の複雑さに比例して、シナリオ構築や改善に手間がかかります。

◇生成AI×シナリオ型のハイブリッドが実現するUX

上述した通り、生成AIボットもシナリオ型ボットも、それぞれに導入・運用する上でのメリット・デメリットが存在します。

双方のメリットを併せ持ち、デメリットを解消可能なハイブリッド型のチャットボットであれば、理想的なユーザー体験を実現できるのではないでしょうか。ここからは、弊社(SELF株式会社)の提供する2つの対話型AIサービスと、それらのメリットを併せ持ったハイブリッド型対話AIの特徴について解説していきます。

◆ユーザー理解に特化した「SELFエンジン」

「SELFエンジン」は、SELF株式会社が2014年より提供している対話型AIです。

SELFエンジンは「ユーザー理解」に重きを置いて開発された会話エンジンであり、ユーザーの感情・思考・状態など数値化することの難しい情報を、独自のアルゴリズムによって取得し、会話に生かすことができます。「自然なコミュニケーションの自動化」と「自由度の高いUXカスタマイズ」が可能であり、様々なWebサービスやアプリケーションに導入されています。

→SELFエンジンについて詳しくはこちら

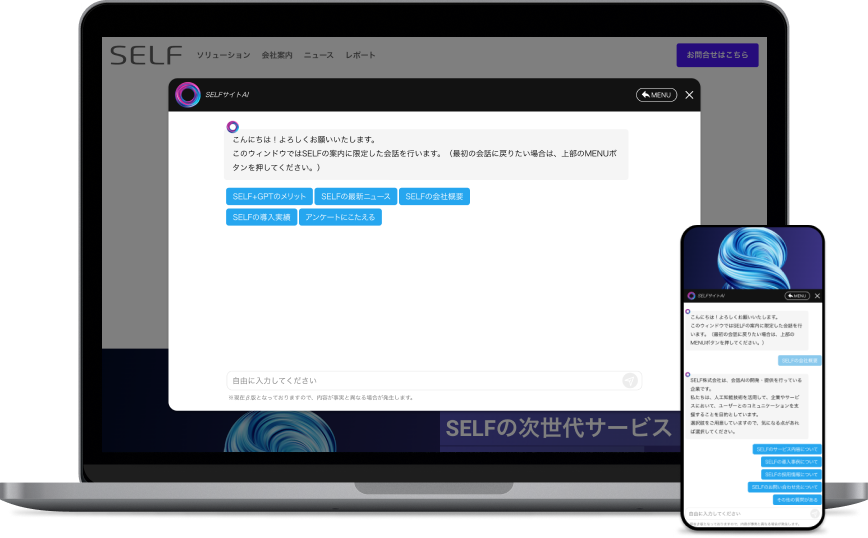

◆ChatGPT連携チャットボット 「SELFBOT」

2023年3月にはChatGPTと連携した生成AIボット「SELFBOT」の提供を開始しました。

SELFBOTは、RAG構成により精度の高い回答生成が可能であり、使いやすさにこだわった管理画面は多くの導入企業担当者様からご好評をいただいています。

→RAG構成による回答品質の向上について、詳しくはこちら

◆ハイブリッド型AIチャットボットとは

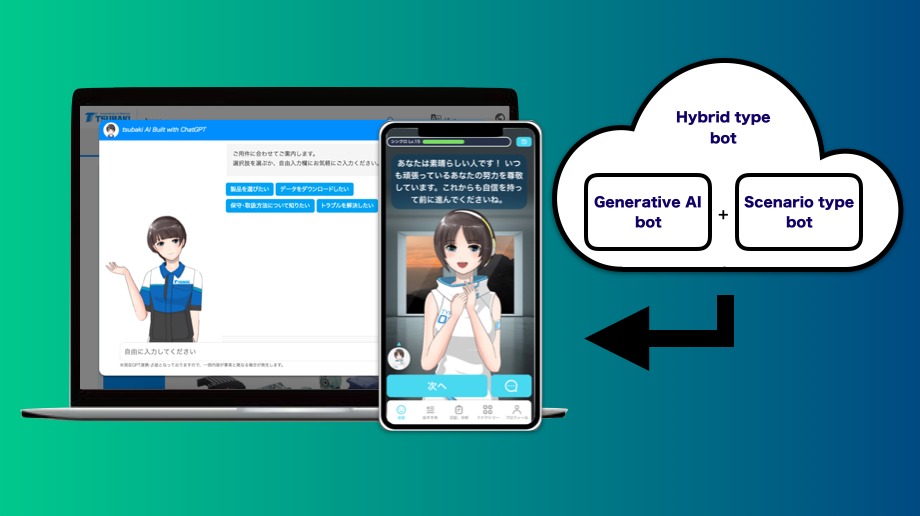

上述した「SELFエンジン」と「SELFBOT」の機能を統合し、より幅広い課題に対応できるよう進化させた弊社独自のソリューションが「ハイブリッド型AIチャットボット(以下、ハイブリッド型ボット)」です。

以前から、チャットボットの文脈ではしばしば「ハイブリッド型」という言葉が使われてきました。多くの場合において「自動応答と有人対応の切り替えが可能なチャットツール」であったり、「シナリオ型と機械学習を組み合わせたAIボット」のような意味で使われていますが、この記事で解説するハイブリッド型ボットはそれら従来型サービスのいずれとも異なる新しいソリューションです。

◆生成AI、シナリオ型、双方のデメリットをカバー

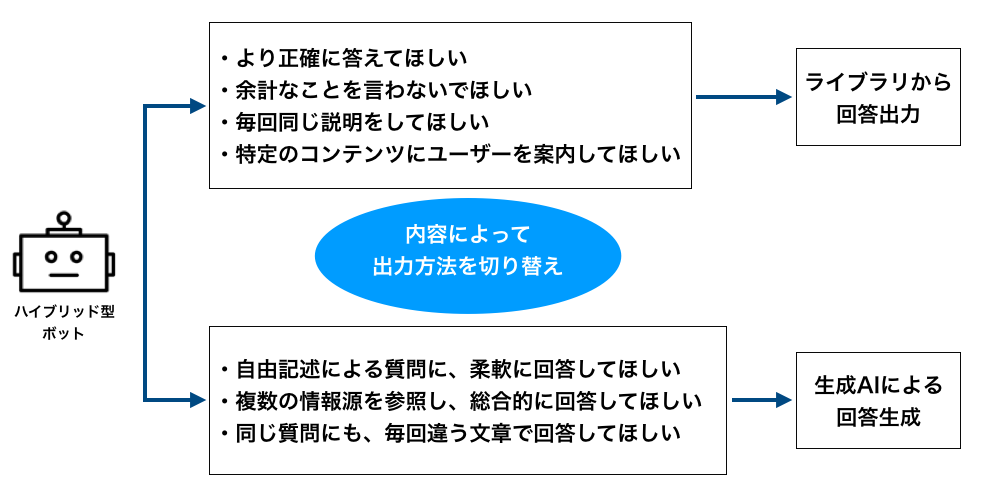

ハイブリッド型ボットの特徴は、生成AIボットとシナリオ型ボットの機能を併せ持ち、状況に応じて自動的に出力方法を切り替えられる点にあります。

たとえば、このハイブリッド型ボットを自社製品を紹介するWebサイトに導入する場合を想定してみましょう。

・自由記述にも、選択式回答にも対応

まず、ハイブリッド型ボットは生成AIと連携しているため、ユーザーとのやり取りは常に自由記述ベースで行うことが可能です。なおかつ、事前に設定したシナリオによって能動的にユーザーに質問を投げかけたり、ユーザーが入力するであろう質問を選択肢として設置しておくことも可能です。

事前に想定可能な「よくある質問」や、専門性が高くLLMの回答生成では正確な情報提供が難しい質問に対しては、事前に構築した回答ライブラリから回答を出力することで、ハルシネーションを避け、正確な情報を提供することが可能です。

一方、ユーザーからの質問が事業者側の予期せぬものであり、ライブラリ内に回答が存在しない場合、生成AIがユーザーからの質問に対して回答を生成します。

つまり、ハイブリッド型ボットはユーザーからの質問内容や入力方法に応じて

・ライブラリから回答文を出力

・生成AIによる回答生成

上記の2種類の出力方法を自動的に切り替えて回答するのです。

これにより情報の正確性と柔軟な対応力を両立し、より満足度の高いUXを実現することが可能となるのです。

◇ハイブリッド型「対話AI」活用事例

ここからは、ハイブリッド型ボットの実際の導入・活用事例をご紹介します

◆「株式会社 椿本チエイン 製品情報サイト」における事例

株式会社椿本チエインは、世界シェアNo.1の産業用チェーン製造販売をはじめ、幅広い事業を展開する老舗企業です。2021年、椿本チエインの運営する「つばき産業用機械製品 情報サイト」にSELFエンジンを活用したサイト内ガイド機能を持つAIチャットボット「椿りん」が導入されました。さらに、2023年には同システムにSELFBOTの機能を統合。生成AIの自然言語処理能力を獲得したことで、より利便性の高いユーザー体験を実現するハイブリッド型ボットとして生まれ変わりました。

つばき産業用機械製品 情報サイト:https://tt-net.tsubakimoto.co.jp/tecs/top/index.asp

・SELFエンジン導入〜SELFBOT機能統合の背景

「つばき産業用機械製品 情報サイト」は、椿本チエインが製造・販売する膨大な数の製品情報が掲載されており、訪問者がスムーズに目的の情報にたどり着くのが難しいという課題を抱えていました。

そこで、SELFエンジンによるチャットボットを導入したところ、訪問者が目的の情報にたどり着くことが容易となり、サイトのユーザービリティが向上しました。さらに、そこにSELFBOT(生成AIボット)の機能を統合したことで、訪問者の自由記述による質問・要望にも適切な返答ができるようになり、よりいっそうの利便性向上につながると期待されています。

・さらなるユーザー体験へのカスタマイズ

ハイブリッド型ボットである「椿りん」は、LLMと連携しただけのチャットボットでは実現できない数々のUXを実現しています。

①特定のシナリオ条件下における特殊メニュー表示 ボットによる案内の中で特定のシナリオが選択された場合、ドロップダウン形式の選択肢を提示し、ユーザーの入力を補助しています。 ②特定のシナリオ条件下における自動ページ遷移 同様に、特定のシナリオが選択された場合、自動的にユーザーのニーズに適合した情報が記載されたページへと遷移します。 ③回答生成に伴う画像出力 テキストのみではわかりにくい情報に対しては、事前にライブラリに登録した画像を同時に出力し、情報の中身が伝わりやすいよう工夫されています。 ④回答生成とキャラクターアニメーションの連動 チャット画面に表示される椿本チエインのマスコットキャラクター「椿りん」が、回答生成に合わせて動くことで、より親しみやすいユーザー体験を実現しています。

◆SELFアプリ「古瀬あい」

弊社が開発・提供するスマートフォン向けアプリケーション「SELF」は個性豊かなロボットたちとの会話を通してユーザーの生活を支援するライフポートアプリです。このアプリ上で会話できる人型ロボット「古瀬あい」もまた、SELFエンジンとLLMの機能を併せ持つハイブリッド型ボットとなっています。

SELFアプリ公式:https://self.software/

・時事ニュースを要約して出力

古瀬あいはユーザーに様々な話題を提供しますが、時折、最新の時事ニュースを紹介することがあります。これはWeb上に公開されたニュースを生成AIが要約し、古瀬あいらしい口調に整形したものです。タイムリーで変化に富んだ話題を随時提供することで、ユーザーの飽きを防止し、サービス継続率の向上につなげる狙いです。

・生成AIならではの「ライブ感」

SELFアプリでの会話は、原則的に自由記述による入力はできず、回答選択式による会話です。これはユーザーのテキスト入力の手間を省き、AIとのテンポの良い会話を実現するための工夫ですが、一方で常にユーザーの気持ちに合う選択肢を用意するのが難しい、ユーザーの選択次第で何度も同じ会話セットが繰り返されてしまう、などの欠点もありました。

そこで「古瀬あい」の一部の会話において生成AIと連携し、ユーザーからの自由記述に適切な回答をするよう調整したところ、ライブラリからの会話出力では実現できない新しい会話体験が生まれました。生成AIがリアルタイムで回答を生成することで、キャラクター自身が考えながら受け答えをしているかのような「即興性=ライブ感」が生まれたのです。

◇生成AI時代に求められるUXとは

このように、すでに生成AI活用はLLM単体での活用ではなく、別のシステムと連携・統合し、独自のフレームワークを持ったサービス開発を行う段階に入っています。

では、今後の生成AIボットやハイブリッド型ボットにはどういった機能、体験が求められるでしょう。

◆これからのチャットボットに求められる「対応力」

ChatGPTやGoogle BardなどのAIチャットを使ったことがある人の中には、LLMとの会話に物足りなさやもどかしさを感じたことがある人も多いのではないでしょうか。現状(2024年2月時点)のLLMは、確かに質問に対して自然な文章で回答を提示してくれます。しかし、問題はそこから先です。質問に回答するだけではなく、たとえば関連する記事や動画などのWebコンテンツを提示したり、ユーザーの属性や状態によって情報を最適化したり、あるいは会話をしているだけで商品購入やサービスの予約ができてしまったり……そういった「自然な回答」の先にある、より柔軟な対応力が求められていくと思われます。

そしてそれは、LLMの自然言語処理だけでは実現できません。事業者が思い描く理想のUXを実現するためには、AIの革新性・利便性を保持しつつ、確実にコントロールでき、なおかつ自由にカスタマイズ可能なシステムの構築が必要不可欠です。

◆「自然な文章の生成」から「自然なコミュニケーション」への飛躍

AIが「自然な文章を生成すること」と、「人間のように自然なコミュニケーションを行うこと」の間には大きなギャップがあります。前者はすでにChatGPTなどのLLMが実現していることですが、後者を実現するためには、ユーザーの思想、思考、感情などを把握した上で会話を行う必要があります。

今後、AIが私たちにとって本当に信頼できるパートナーとなるためには、自然な文章を生成するだけでなく、相手をより深く理解した上で最適な情報を提案できる高度な「ユーザー理解に基づいたコミュニケーション」が求められると考えられます。

SELFのライターを中心に構成されているチーム。対話型エンジン「コミュニケーションAI」の導入によるメリットをはじめ、各業界における弊社サービスの活用事例などを紹介している。その他、SELFで一緒に働いてくれる仲間を随時募集中。