ECを考える上で、これまでの購買行動がどう変化してきたかを考慮することが大切です。

ネットの台頭によって、どういう購入体験に対応していかなければならないのかは重要なポイントと言えます。この記事では、消費者行動モデルの変化を概観し、今後のWeb環境において、どのような購買体験の構築が必要なのかを明らかにしたいと思います。

目次

◾️購買行動モデルとは?

購買行動モデルとは、文字通り消費者がモノやサービスを購入するまでのプロセスをモデル化したものです。人が何かを買うときにはどういう心理が働いてどんな行動をとるのか、様々な行動パターンを把握することで、より適切なタイミングでユーザーに商品やサービスをPRすることができます。購買行動モデルを把握することは、マーケティングを行う上で極めて重要です。

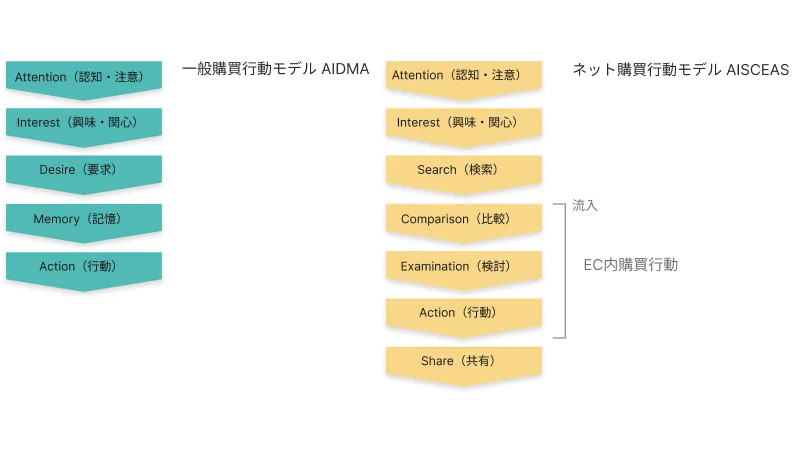

代表的な消費者行動モデルとしてAIDMA(アイドマ)が挙げられます。ただ、現代の購買モデルはネット販売の台頭により、AIDMAの購買パターンよりも複雑なものになっています。その点を考慮されたのがAISCEASです。 これは、AIDMAにWebでの「比較、検討」行動を追加したもので、より現代の購買行動に即したモデルと言えます。

以下、主な購買行動モデルを4つご紹介します。

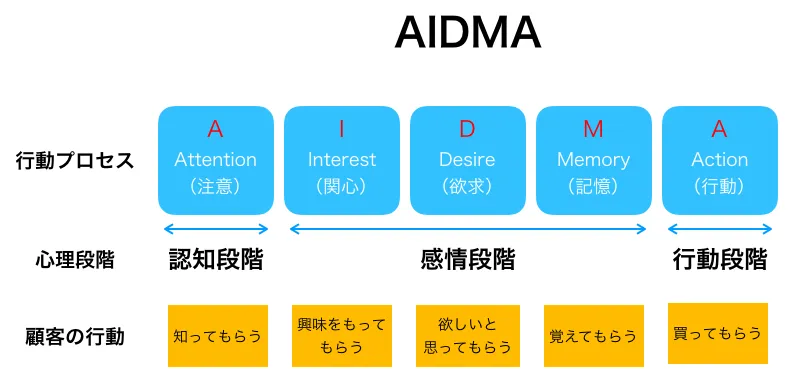

◾️購買行動モデル1.AIDMA(アイドマ)

AIDMAは1920年に提唱された基本的な消費者行動モデルで、以下のステップでユーザーが購買に至ることを示しました。

- Attention(認知・注意)

- Interest(興味・関心)

- Desire(欲求)

- Memory(記憶)

- Action(行動)

商品購入の入り口は認知であり、認知が興味関心・欲求を喚起していくモデルです。比較的情報が手に入りにくかった時代は、即座の商品比較ができなかったこともあり、欲求喚起までの道筋が短いことが特徴です。

また、欲求を抱いた後、商品を手に入れるまでにタイムラグがあることも特徴です。ユーザーは欲求を胸に欲しいものを記憶し、行動に起こします。「いつかいい車に乗りたい」というような欲求も、このタイムラグが作り出したものだったのかもしれません。

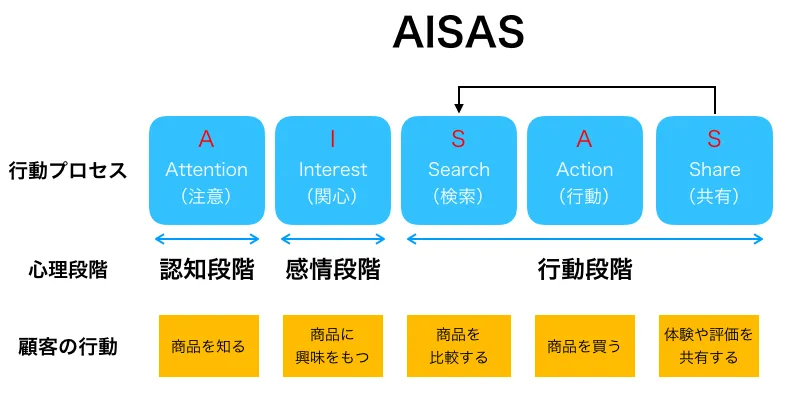

◾️購買行動モデル2.AISAS(アイサス)

AISASは、1995年に電通が提唱したモデルです。AIDMAモデルから「欲求(D)」と「記憶(M)」を除いて「検索(Search)」を入れ、行動の後に「共有(Share)」を加えたものです。

- Attention(認知・注意)

- Interest(興味・関心)

- Search(検索)

- Action(行動)

- Share(共有)

Googleが密かに立ち上げられたのが1998年であることを考えると、当時の検索は現在のような大量・高速・常時オンラインのようなものではありません。

ただ、テレビや雑誌など、1920年代とは比べ物にならないほどメディアは拡大し、世界のアクセス可能な情報量は遥かに増加しました。商品の購入を決めるために調査すべき情報も、選択肢も大きく増えた世界になったと言えます。より良い商品を求めて、雑誌や情報誌を参照することがポピュラーになりました。

この頃になると購買行動の意味も変化します。道具を購入する理由は、自分の生活上の不都合を補填するためだけでなく、商品の所有によりコミュニティに帰属するような社会的な行為に変化していきました。人々は、商品購入とその所有を他者に共有することで、自らの属する社会集団を実感するのです。

オシャレな服を着ていれば、「センスがいい、アカ抜けた人間」と思われるといった体験を思い浮かべていただければ理解しやすいかもしれません。

◾️購買行動モデル3.AISCEAS(アイセアス)

AISCEASは、2005年にアンヴィコミュニケーションズにより提唱されました。Web技術の出現により、今まで以上に情報が手に入りやすくなった近代の消費モデルです。AISASと比べて「比較(Comparison)」と「検討(Examination)」が追加されています。

- Attention(認知・注意)

- Interest(興味・関心)

- Search(検索)

- Comparison(比較)

- Examination(検討)

- Action(行動)

- Share(共有)

Web技術の発展は、ユーザーに「検索・比較・検討」を日常的に行える環境をつくりました。商品比較がこれまで以上に簡単になり、人々は同時並行的に類似情報の比較・検討を行えるようになったのです。これにより、単純な認知と興味から商品購入を決定することは少なくなりました。

1995年と比較すると、ユーザーは商品選択にさらにシビアになっていると考えられます。携帯電話でのインターネットへのアクセスが可能になり、無数の口コミ投稿や商品紹介情報を比較できるようになった現代、人々は共有空間を獲得したのです。

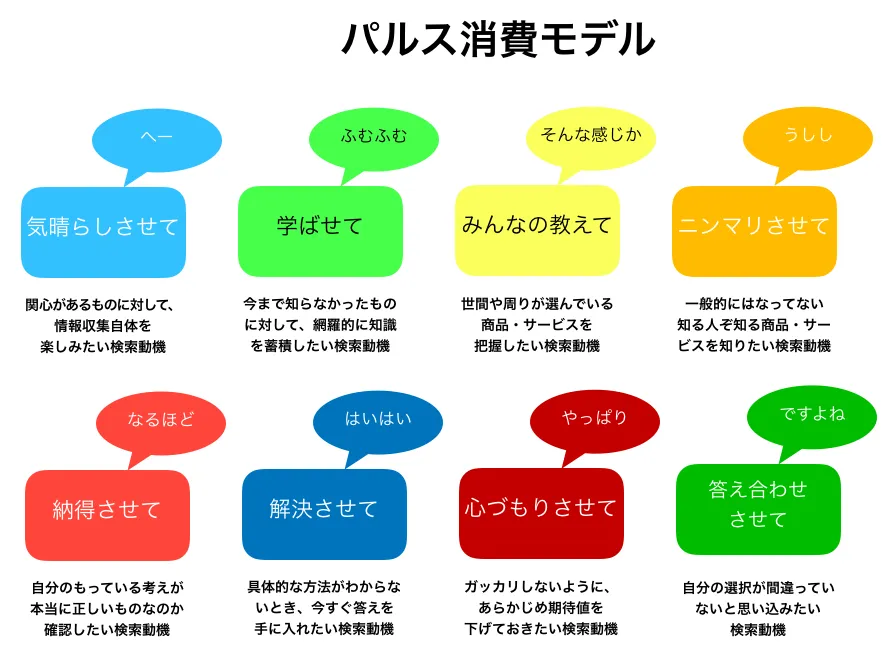

◾️購買行動モデル4.パルス消費モデル

パルス消費とは、Googleが2019年6月に発表した消費モデルになります。

このモデルでは、AISCEASモデルに見られる熟慮の傾向とは全く逆の反応が見受けられます。ユーザーの「商品を買いたい気持ち」がパルスのように突然出現し、一瞬で消えていくというモデルです。記事内では、購買行動を支える6つの直感が紹介されています。

- Safety(安全・安心か)

- For Me(自分にぴったりか)

- Cost Save(お得か)

- Follow(売れているか 第三者に支持されているか)

- Adventure(知らなかった物か 興味をそそる物か)

- Power Save(買い物の労力は減らせるか)

ユーザーが日頃からなんとなく感じている不満や、言葉にできていない欲求が、画面上の情報により刺激され、一定の閾値を超えると一気に購買行動へと移るという動きが観察されています。昨今のtwitterによる「バズ現象」や、各種動画サイトで案内される一瞬の広告で購買まで一直線に到達するような現象は、この動きの表れと考えられます。

このような言外の不満や欲求を的確に表現し、ユーザーに「共感」してもらえるマーケティングが重要になってきます。

こちらの資料によると、人間は基本的に「安全・安心」な物を好む傾向にあり、美容のような社会性に関わる商品には「私にぴったりかどうか」を、家電や服など自身の生活に関わる商品には「お得で、労力がかからない」商品を重視する傾向にあるようです。嗜好品のような、日常的に使用するが失敗のリスクが小さい商品では「新しくて興味をそそる物か」どうかが重視されます。

◾️理想の購買行動を実現させる「SELF for EC」

- Web技術の進化

- スマートフォンの浸透による常時オンライン状態

- 決済システムの安定

- 通信の高速化

これらの要因により、我々の購買までの意思決定やその実行スピードは高速化してきました。

Google発のパルス消費モデルが、情報の吟味以上に直感的な判断に言及した消費モデルであることも注目に値します。増えすぎた情報はもはや人間に整理できる量を超えており、直感的に意思決定を下さなければ、かえって途方もない調査を強いられる環境になってしまったのです。

これからは、ユーザーの一瞬の判断に先回る形での情報提供や、商品提案が必要になってくると考えられます。SELFは、このようなユーザーの判断時間の短時間化に対応すべく、「最短最適な商品提案」を目指しプロダクト開発を行っています。

弊社プロダクト「SELF for EC(旧SELF LINK)」は、ファーストビューからの商品提案や、定性情報のヒアリング機能を駆使し「最短最適な商品提案」を実践しています。EC運用でお困りの方やCV向上でお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

SELFのライターを中心に構成されているチーム。対話型エンジン「コミュニケーションAI」の導入によるメリットをはじめ、各業界における弊社サービスの活用事例などを紹介している。その他、SELFで一緒に働いてくれる仲間を随時募集中。